文学フリマ東京38に出店します。

小説家を目指す僕と、日本語学が専門の研究者の先輩、そしてフランス文学が専門で現在フランスに留学中(博士課程)の友人の三人で冊子を作りました。

小説家を目指す僕と、日本語学が専門の研究者の先輩、そしてフランス文学が専門で現在フランスに留学中(博士課程)の友人の三人で冊子を作りました。

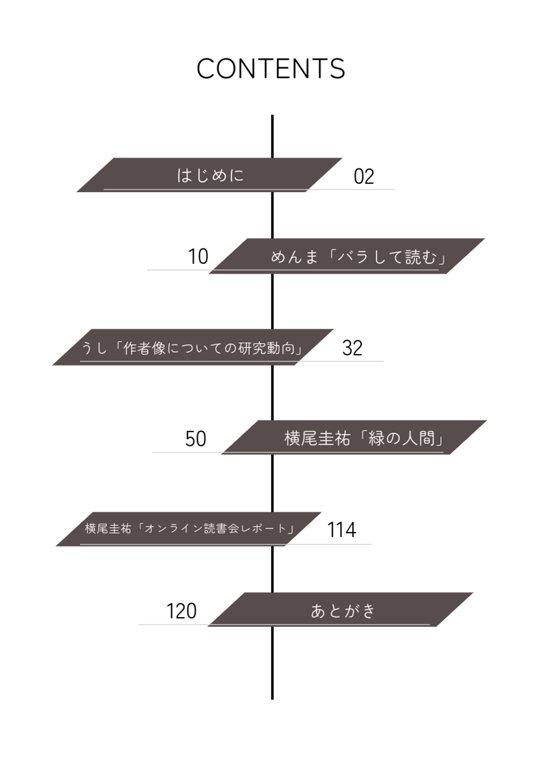

このページでは冊子冒頭の「はじめに」を特別公開!

冊子の全体像がわかっていただけると思います。

冊子の全体像がわかっていただけると思います。

はじめに『GO TO LITERATURE』をお手に取っていただき、ありがとうございます。この冊子は文学フリマ東京38へ出店するために、小説の創作や文学研究を生業とする三名がそれぞれ文章を執筆し、一冊にまとめたものです。テーマは冊子名の通り、GO TO LITERATURE。literatureとは英語で文学の意味で、数年前に国が旅行を奨励するために設けたあの施策名をもじり、「みんなで文学しようぜ」みたいな意味を込めました。執筆者の紹介最初に自己紹介と残り二名の紹介をさせてください。皆様はじめまして。本冊子を主催している横尾圭祐と申します。小説家を目指しています。現在はアルバイトをしながら、文芸雑誌が主催する新人賞などに小説を応募する日々を送っています。幼い頃からずっと心の奥深くにわだかまっているものがありました。それを言葉に表すのは非常に難しい。ただ幼い頃の僕の頭の中にはこんなイメージがありました。僕は眠ったまま地球を飛び出して、真っ暗な宇宙空間の中に浮かんでいる。どこに向かうわけでもなく、ただそこに浮かんでいる。本当ならどうにかして足元の青い地球なり宇宙全体なりと繋がりたいのに、できない。生きているとも死んでいるとも言えないような、非常に不安定な状態。なにぶん心の奥深くにあるイメージなので、日常生活を送る上で特に支障はありませんでした。普段学校に行く時は蓋をしておけば済んだのです。しかし大人になって、このまま蓋をして生きていくより、どうにかして心のわだかまりを解きたいと思うようになりました。その方法が小説を書くことだったのです。人の心の中には時に一言では言い表せない複雑な思いや感情があると僕は考えています。そんな時、文学は非常に役に立ちます。僕が幼い頃に感じていたものは漠然とした不安や恐怖でしたが、ある時「宇宙に浮かんでいる」といったイメージを得て鮮明になりました。そして前述のように一つのシーンとして描写すると、ますますくっきりと浮かび上がってきます。単なる不安よりもいくらか規模が大きく、しかもその根底には「繋がりたい」という欲求が隠れていることに気づくでしょう。ここにストーリーが加われば、もう小説といっていいはずです。小説は一つの手段です。僕は小説を書くことで、どこまでも自由に自分の心の内を表現することができるようになりました。今の生活に入って六年になります。残念ながらまだ一つも良い結果を得られていません。この冊子に掲載した「緑の人間」も、箸にも棒にも掛からなかった作品の一つです。しかし少なくとも僕自身は、この作品でまた一歩前進できたと自負しています。ぜひ最後まで読んでいただき、少しでも何かを感じてもらえたら幸いです。二人目の執筆者はめんま氏です。めんま氏は僕の大学院時代の先輩に当たります。日本語の比喩表現やレトリック、特に直喩の研究に取り組まれている研究者です。言葉の専門家とでも言えばいいでしょうか。現在はある高専(高等専門学校)で教鞭を執られています。めんま氏と直接話すようになったのは大学院に入ってからなのですが、実はその前から僕は氏のことを知っていました。学部生の頃、大教室で行われる哲学という授業がありました。先生がとても変わっていて、あまりウケていないのに自分の禿げ頭をネタにしてボケたり、かと思えば難解で有名なホワイトヘッドを解説したりと、とにかく自由で破天荒な方でした。僕は教室の真ん中辺りに座っていたのですが、一番前の席に一人だけぽつんと座っている人がいました。当然、先生に話しかけられます。難解な概念の説明を問われたり、作家や哲学者の名前を尋ねられたりします。その人はそれらにすべて答えていくのです。しかも専攻が僕と同じ日本文学科だというから驚きました。ああいう人と一緒に勉強すればもっと自分を高めていける、と思ったことを今でも覚えています。そして大学院に進学しようと決めた時、不思議とあの一番前に座っていた先輩は大学院にいるはずだと思いました。僕の直感は当たり、めんま氏は新歓パーティーが行われたミライザカの円卓の隅で、一人酒を飲んでいました。僕は自分のハイボールを持って話しかけにいきました。以来、大学院生の頃は『はなうた』という同人誌を一緒に作ったり、卒業後はほぼ毎月一回読書会を行ったりと(現在六三回まで終了)、ともに文学的な関心を高め合ってきました。今回の文フリでも一緒に冊子を作ることができて、とても嬉しく思っています。三人目はうし氏です。うし氏は僕の高校時代の同級生で、一九世紀のフランス文学、特にステファヌ・マラルメ(一八四二~一八九八)というフランスの詩人を研究しています。現在はフランスの大学院に留学中でパリに住んでいます。凱旋門のすぐ近くだそうですが、スケールが違い過ぎて僕には感覚がよくわかりません。うし氏のことも高校に入る前から知っていました。僕たちは同じ市内の、線路を挟んで隣り合う学区の中学校に通っていたので、共通の友人が多く、またお互いに生徒会長を務めていたので、僕は勝手に親近感を覚えていました。しかし残念ながら高校では同じクラスになることはなく、友達だけどよく知らないまま高校を卒業してしまいました。二度目の出会いが巡ってきたのは、大学院を卒業してしばらく経った頃でした。コロナ渦になって休日の時間をもてあそぶようになった高校のある友人と日帰り温泉に行くようになり、何かの拍子でうし氏を誘うことになりました。それから文学の話で盛り上がり、一緒に温泉に行ったり、朝活と題して土日の朝近くのマックに集合して勉強したりするような仲になりました。うし氏がフランスに旅立つ時には、成田空港まで友人たちと見送りに行き、彼の挑戦しようとする姿勢に感銘を受けた僕らは、サンボマスターを熱唱しながら夜の高速道路を帰りました。彼がすぐ近くにいてくれないのはいつだって寂しいですが、しばらくは冊子の上で出会えることに満足し、彼の帰国を待ちたいと思います。テーマ説明次にこの冊子のテーマについて説明させてください。文学と言われてもなんのこっちゃわからないという方も多いでしょう。実際作家や研究者によってその定義は様々で、該当する作品のタイプやスタイルもそれごとに異なるため、一言で説明するのは非常に難しいと言えます。しかし我々は文学が好きで、その影響力と力を信じています。今回は我々の専門性を活かしながら、読者の皆様が可能な限り文学の全体像を把握できるよう、以下のように内容を組み立ててみました。言葉へのアプローチ文学の大前提はそれが言葉であることです。普段当たり前のように言葉を理解していても、その理解が知らず知らずのうちに言葉の仕組みや暗黙のルールに縛られていることもあるでしょう。めんま氏にはこうした観点から、デジタルツールを用いたテキストマイニングという方法で、言葉の理解や文学の読みを解きほぐしてもらいます。作者へのアプローチ文学作品にはほとんどの場合、作者が存在しています。当然のことと思われるかもしれませんが、二〇世紀以降の文学研究ではこれに異議がとなえられ、刺激的な論考や解釈が数多く生まれました。うし氏にはこうした文学史を振り返っていただき、作者の存在に迫ってもらいます。作品両氏の論考を踏まえると、どんなふうに作品が読めるでしょうか。きっと普段右から左に読んでいるだけでは気づかない観点や思考が生まれていることと思います。作品が面白いとはどういうことかを問う、スリリングで知的な体験を味わっていただけると幸いです。※付録最後に事前に行われたオンライン読書会についてまとめさせていただきました。これは本冊子掲載の「緑の人間」を、文学を専門としていない一般的な読者の方々に読んでいただき、その感想や解釈を話し合ったものです。本冊子をお読みの読者の皆様はこの記事を読むことで、様々に感じたことを読者同士で共有し、さらに読みを深めていけるのではないかと期待しています。以上がテーマの説明となります。我々の考えでは、順を追って読んでいただくのがベストですが、それぞれの論考や記事はかなり専門性が高いため、興味のあるものから読んでいただいて結構です。最後になりますが、少なくとも我々は本冊子に掲載した論考や作品が面白いと信じています。文学の面白さが重い扉から漏れる光のように、わずかでも皆様に伝わってくれたら、これ以上の喜びはありません。二〇二四年五月一九日横尾圭祐